【受付時間】平日9:00~18:00

【定休日】 土曜・日曜・祝日

みんなで考えるSDGs 第11回 “もったいない”だけではない「食品ロス」

みんなで考えるSDGs 第11回 “もったいない”だけではない「食品ロス」

2021/10/08

- 食品ロスの現状

- 近年、SDGsで取り上げられるなど、『食品ロス問題』が注目を集めています。

【食品ロス】とは「本来食べられるにもかかわらず、捨てられてしまう食べ物」のことを言います。

食品ロスの話題としてよく上がるのが、節分商戦で売れ残った恵方巻きの大量廃棄のニュースですね。

少し前の話題では、オリンピック開会式のスタッフ用に用意した弁当など約4,000食分が廃棄されたというニュースを見て愕然としました。オリンピック期間を含む1ヶ月間では、約13万食が廃棄されたそうですよ。

(画像はイメージです)

SDGsのターゲットのひとつに、

「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の1人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食料の損失を減少させる」

という目標(ターゲット12.3)が盛り込まれました。

食品ロスの削減を通じてこのターゲットを達成するには個人、事業者、自治体など、様々な方面からの協力が欠かせません。

SDGsでは、事業系食品ロス削減を目標としていますが、国は家庭系食品ロスについても2030年度までに半減させる目標を設定しています。

私たち一人ひとりが身近なところから食品ロス削減を意識することが、目標達成には必要不可欠です。

FAO(国際連合食糧農業機関)の報告によると、世界では食料生産量の1/3に当たる約13億トンの食料が毎年廃棄されています。

それにもかかわらず、9人に1人が栄養不足であると言われています。

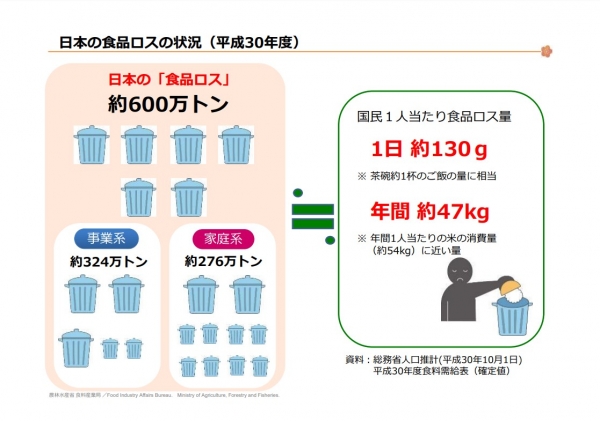

日本で発生している食品ロスは約600万トンです。

これは世界中で飢餓に苦しむ人々に向けた世界の食料援助量(2019年で年間約420万トン)の1.4倍に相当します。

日本の食品ロスを国民1人当たりに換算すると“お茶碗約1杯分(約130g)の食べもの”が毎日捨てられていることになります。

もったいないと思いませんか?

平成30年度 食品ロス量 約600万トン

事業系食品ロス量:324万トン

家庭系食品ロス量:276万トン

≪出典≫農林水産省/食品ロス量(平成30年度推計値)の公表より

- 食品ロスの影響とは?

- 食品ロスが大量に出続けると、どうなるのでしょうか?

各事業所や家庭での廃棄の積み重ねによって、社会全体で様々な問題を招きます。

◇ 環境負荷の増大

焼却処理する際に温室効果ガスである二酸化炭素が発生します。

食品ロスに伴う食品廃棄のために発生する温室効果ガスは、世界の温室効果ガスの8%を占め間接的に環境問題に影響しています。

焼却後の灰の埋め立ても環境負荷につながります。

◇ コストがかかる

事業系の食品廃棄物のうち「事業系一般廃棄物」は家庭ごみと共に自治体で燃やされますが、そこには私たちの税金が使われています。

自分の生活に関係ないように見えても、食品ロスにかかるコストを負担しているのです。

また日本は食料自給率が低く、海外からの輸入に頼っています。それなのに、多く捨ててしまうということは

買うコストと捨てるコスト、両方で大きなお金を使っていることになります。

食品ロスは社会問題となる一方で、家計にも悪い影響を与えます。

一般的に食費は消費支出のうち約1/4を占めると言われています。

家庭における食品ロスは、お金を捨てていることとほとんど同じです。そう考えると、とてももったいないですよね。

◇ 飢餓問題

世界の人口は2050年には今より20億人も増えて約97億人にのぼるとみられています。

食品ロスを放置していれば、人口増加に伴って栄養不足で苦しむ人が増える見込みです。

食料不足問題はより深刻化するでしょう。

生産や廃棄、運搬に燃料を使うことで二酸化炭素を排出し、食べない食品を作るために使われた環境資源を無駄にしています。

また将来的な人口増加による食料危機にも適切に対応できません。

食品ロスの削減は、先進国にとっても途上国にとっても、避けて通れない課題ですね。

では、発生原因を見てみましょう。

事業系では、外食産業や食品メーカーなどの事業活動に伴って発生します。

飲食店では客が食べ残した料理を廃棄した、小売店では売れ残りや期限切れによる廃棄など。その他には規格外品の廃棄などがあります。

家庭系では各家庭の日々の生活において発生します。

食べ残し、直接廃棄、過剰除去。主にこの3つです。

- 私たちにできること

- 一回に作る量が多くなってしまい、食べきれず廃棄した。まとめ買いしたものの、使い切る前に廃棄した。

野菜の皮や芯の部分、ヘタなど過剰に取り除いてしまう、魚の皮を捨ててしまうなど。心当たりはありませんか!?

私はしょっちゅうナスを腐らせていました。冷蔵庫に入れないほうがいいとどこかで耳にしてから常温保存していたのですが、調べてみたら、野菜室ならOKなんですね。

ご存じの方も多いとは思いますが、野菜は皮のほうが栄養豊富ですし、魚の皮も栄養が豊富です。

人参の皮は洗浄の際にほとんど剥がれてしまい、薄皮しか残っていませんので、剥かなくても問題なく食べられます。

ナスのヘタの部分、バサッと切り落としている方もいると思いますが、もったいないです。鉛筆を削るような感じで切り落とせば、ギリギリの部分まで食べられますよ。

皮や芯を使ったレシピを参考にして工夫してみるのもひとつです。野菜くずを使ったスープがおいしい!と話題になったこともあります。

食材は買いすぎない、使い切る、食べきる

当たり前のことのようですが、これが基本ですね!

食材の買いすぎや重複、期限切れをなるべく起こさないように、冷蔵庫の中身をマメにチェックする習慣をつけましょう。

冷蔵庫の中は余裕があるほうが、冷気が循環して節電になるそうですから。

他にも日頃の生活の中でできることはまだありますね。

買い物時、私もやってしまいがちなのですが、ついつい陳列棚の奥から取っていませんか?

利用予定と期限を照らし合わせ、問題なければ手前から取るようにすることで店舗側の期限切れを減らせます。

適切な保存方法で食材を長持ちさせることができますよ。

ちなみに卵の賞味期限は生で食べられる前提で設定されています。経過していても、加熱すれば食べられますので捨てないでくださいね。

近所に地元のアンテナショップがあり、市内の生産者が作る野菜などが売っています。

色や形がイマイチなものが含まれていたりしますが、品質には問題ないので、時々購入しています。

その分、お手頃な値段で買えますし、「地産地消」ですね。

このような取り組みは、一人ひとりが行えるものです。小さな積み重ねが、食品ロスの大きな削減につながることは間違いないでしょう。

今回、このテーマでコラムを作成し、飢餓との関係やその数字を知って、痛感しました。

食品ロスは単に「もったいない」で済ますことはできません。

この問題と向き合うことは、環境問題だけでなく、飢餓問題を解決する1つの手段となることでしょう。

SDGsコラム担当:Okubo

みんなで考えるSDGs 続きの第12回はこちら

みんなで考えるSDGs 前回の第10回はこちら

★☆カードの事ならCARD FACTORYへ☆★

ご要望に合わせてご提案致します。

”作りたいカード”をご相談下さい!!

■□商品検索はこちらから□■

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇

CARD FACTORY

〒113-0034

東京都文京区湯島1-11-10 めっきセンタービル3階

Email: info@card-factory.jp

URL: https://www.card-factory.jp/

◇◇TEL: 03-5805-0144 FAX: 03-3812-5044◇◇